聯系熱線

每到夏季,全國多個地區都進入了“燒烤模式”。徐州科吉光新材料有限公司了解到,不少城市近期經常報道有高層建筑玻璃幕墻鋼化玻璃炸裂的事件發生。那么真的是像新聞中提到的玻璃被高溫燒烤爆炸嗎。下面徐州科吉光新材料有限公司就帶您了解一下鋼化玻璃自爆的原因。

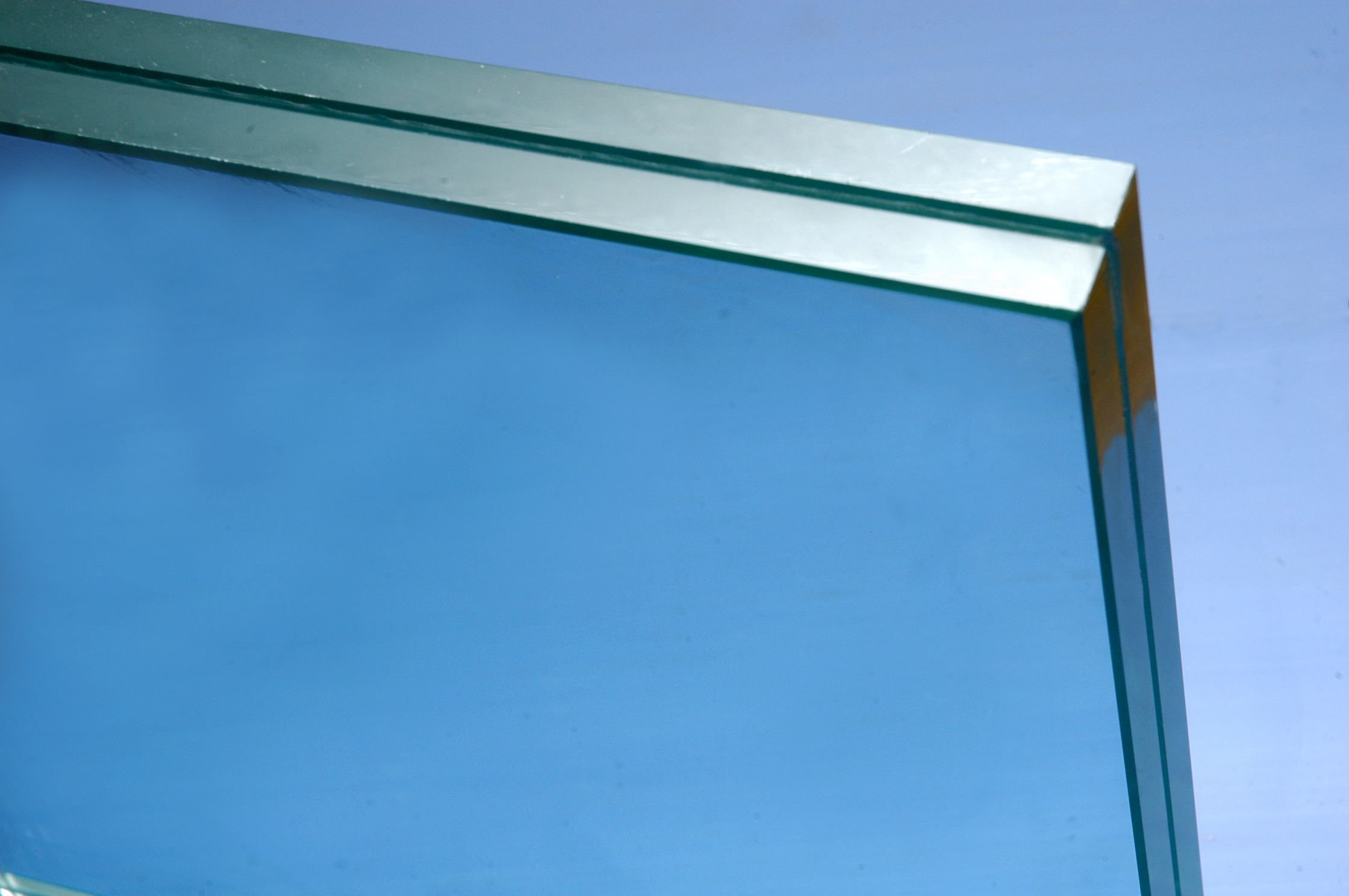

其實從鋼化玻璃生產出來后,就伴隨著自爆問題。鋼化玻璃自爆可以表述為鋼化玻璃在無外部直接作用的情況下而自動發生破碎的現象。在鋼化加工、貯存、運輸、安裝、使用等過程中均可發生鋼化玻璃自爆。

鋼化玻璃自爆率

國內的自爆率各生產廠家并不一致,從3%~0.3%不等。一般自爆率是按片數為單位計算的,沒有考慮單片玻璃的面積大小和玻璃厚度,所以不夠準確,也無法進行更科學的相互比較。為統一測算自爆率,必須確定統一的假設。定出統一的條件:每5~8噸玻璃含有一個足以引發自爆的硫化鎳;每片鋼化玻璃的面積平均為1.8㎡;硫化鎳均勻分布。則計算出6mm厚的鋼化玻璃計算自爆率為0.64%~0.54%,即6mm鋼化玻璃的自爆率約為3‰~5‰。這與國內高水平加工企業的實際值基本吻合。

即使完全按標準生產,也不能徹底避免鋼化玻璃自爆。大型建筑物輕易就會用上幾百噸玻璃,這意味著玻璃中硫化鎳和異質相雜質存在的幾率很大,所以鋼化玻璃雖經熱浸處理,自爆依然不可避免。

自爆按起因不同可分為兩種:

一是由玻璃中可見缺陷引起的自爆,例如結石、砂粒、氣泡、夾雜物、缺口、劃傷、爆邊等;

二是由玻璃中硫化鎳(NIS)雜質和異質相顆粒引起鋼化玻璃自爆。BALLANTYNE于1961年首次提出鋼化玻璃自爆的硫化鎳機制。BORDEAUX和KASPERr通過對250例自爆的研究,發現引起自爆的硫化鎳直徑在0.04~0.65mm之間,平均粒徑為0.2mm。新發現異質相顆粒引起鋼化玻璃自爆。

這是兩種不同類型的自爆,應明確分類,區別對待,采用不同方法來應對和處理。前者一般目視可見,檢測相對容易,故生產中可控。后者則主要由玻璃中微小的硫化鎳顆粒體積膨脹引發,無法目測檢驗,故不可控。在實際運作和處理上,前者一般可以在安裝前剔除,后者因無法檢驗而繼續存在,成為使用中的鋼化玻璃自爆的主要因素。硫化鎳類自爆后更換難度大,處理費用高,同時會伴隨較大的質量投訴及經濟損失,造成業主的不滿甚至更為嚴重的其他后果。所以,硫化鎳引發的自爆是我們討論的重點。

如何鑒別鋼化玻璃的自爆?

首先看起爆點(鋼化玻璃裂紋呈放射狀,均有起始點)是否在玻璃中間,如在玻璃邊緣,一般是因為玻璃未經過倒角磨邊處理或玻璃邊緣有損傷,造成應力集中,裂紋逐漸發展造成的;如起爆點在玻璃中部,看起爆點是否有兩小塊多邊形組成的類似兩片蝴蝶翅膀似的圖案(蝴蝶斑),如有仔細觀察兩小塊多邊形公用邊(蝴蝶的軀干部分)應有肉眼可見的黑色小顆粒(硫化鎳結石),則可判斷是自爆的;否則就應是外力破壞的。玻璃自爆典型特征是蝴蝶斑。玻璃碎片呈放射狀分布,放射中心有二塊形似蝴蝶翅膀的玻璃塊,俗稱“蝴蝶斑”。nis結石位于二塊'蝴蝶斑'的界面上。

管理員

該內容暫無評論